小4の長男が精神科通いを始めました。発達障害なのか、チックの症状の延長線上なのか、とにかくひどい癇癪と不安定さに本人も家族も振り回されて疲弊した6-7月。気になる症状全てを伝えようと意気込んで臨んだ初診で言われた驚きの一言。「何を治したいですか?」

この連載は、長男の一つ目の精神病院の受診から、次の大学病院に転院する前までの記録です。

高IQギフテッドの児童は、周囲とのギャップ周囲になじめず、心身に不調をきたし、時に障害状態になることがあると指摘されています。長男もそうでした。10歳で強まった不安感や学校への忌避感、ひどい癇癪、そして希死念慮。突然の不調に、何が悪いのかもわからず、ただひたすら治療を求めて右往左往していました。

一つ目の精神科では発達検査を受けられず、「トゥレット」「ASD」「ADHD」といった枠組みの中で長男を捉えようとしていました。転院後にようやく発達検査を受け、高IQであることが判明。IQが高すぎる子どもは小学校になじめず、無理に適応しようとして心身に負担がかかり、かえって不調をきたす「過剰適応」に陥ることがあると知り、ようやく長男の状態を理解できるようになりました。

また、薬が非常に効きやすく、少量で意図しない効果が出てしまう体質であることもわかりました。症状の一部は、小6の5月から小児科で処方され服用していた向精神薬「エビリファイ」の副作用だったかもしれないと思い至り、薬や対応を変えたことで、状態も徐々に落ち着いていきました。

この連載を書いていた頃はまだ私に高IQについての理解がなく、今見返すと見立てや対応が正しくない部分もあります。ただ、あの頃の混乱や葛藤の記録として、当時書いた内容で残しています。

これまでの経緯

これまでの経緯はこちら。小4長男がもともとあったチックに加えてひどい癇癪、不安感、妄想?のような症状に悩まされ始め、なんとか精神科の予約を入れて初診に行ってきた、というところです。

そして初診を終え、服薬治療を開始して3日目が経過しました。

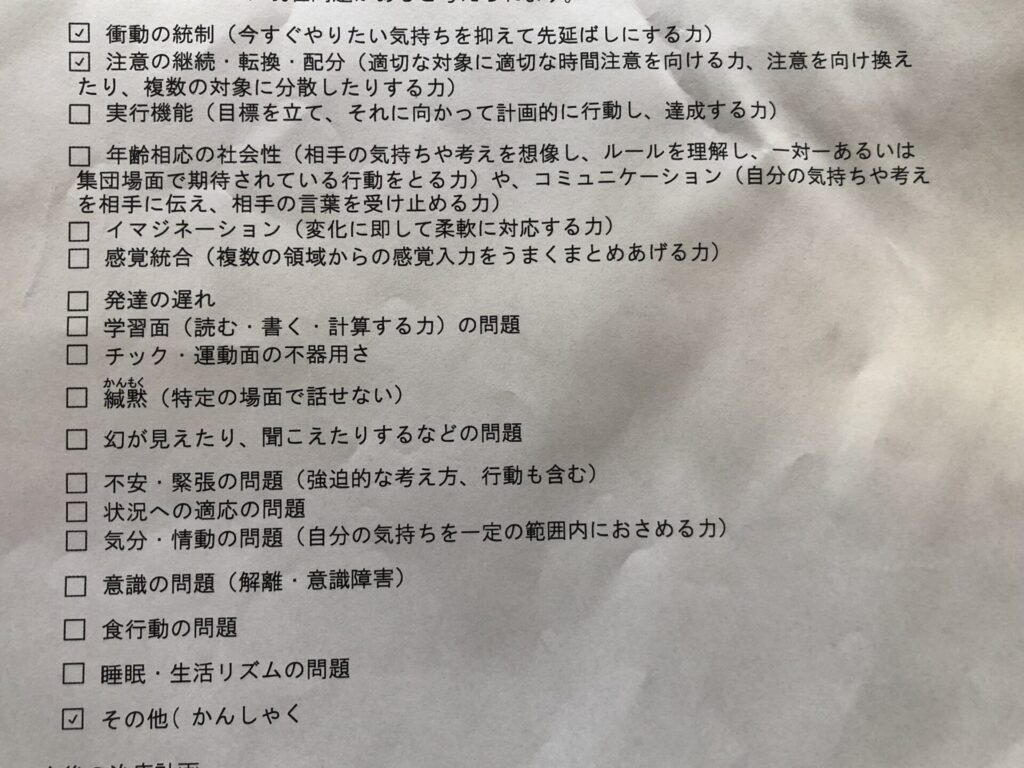

診療計画書に記載の項目は

今、手元に診療計画書があります。「以下の領域において、現在問題がある」と記載され、チェックがついているのは三つだけ。

- 衝動の統制(今すぐやりたい気持ちを抑えて先延ばしにする力)

- 注意の継続・転換・配分(適切な対象に適切な時間注意を向ける力、注意を向け替えたり、複数の対象に分散したりする力)

- その他(癇癪)

え? チックは? 幻聴は? 不安感は? 希死念慮は? …ほかにもたくさん問題があるのですが。

LINEで聞かれてびっくり

初診当日。私は仕事の都合で病院に行けず、初診に付き添ったのは夫ヒロシでした。

私の頭の中は、今の症状をどう正確に伝えるかでいっぱい。思い出せる限りの心配事を列挙して、ヒロシに問診表に記入してもらって、何か質問があればすぐに答えられるように、スマホを握りしめて待っていました。

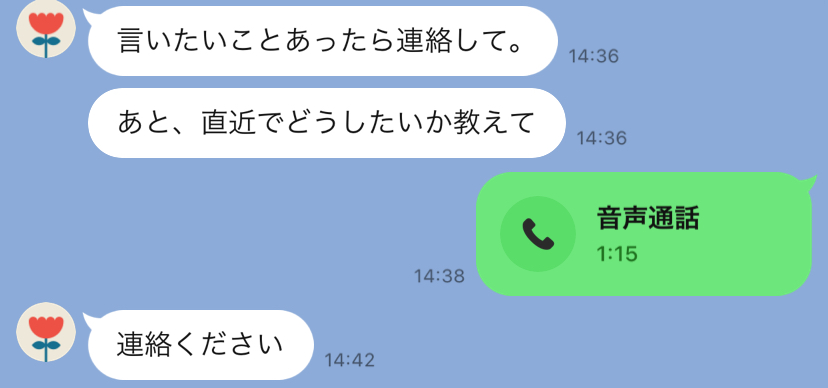

するとヒロシからLINE。「直近でどうしたいか教えて」と聞かれたのです。

びっくりです。どうしたいか? 治したいんです。すべて。癇癪も起こさず、不安にもならず、存在しないものが見えず聞こえなかった頃に、戻してほしいんです。

今さら何聞いてんの? 速攻で電話。質問の意図を聞きました。

本人・家族の最大の困りごとは?

質問の意図はこうでした。今一番何に困っているのかに合わせて、最初の治療方針を立てると。「直近どうしたいのか」というのは「まず何を対象に治療を開始するか」ということであって、それ以外を治さないということではないと。

なるほど。質問の意図は分かった。でも。どれかひとつなんて、どう選べば良いんでしょうか。

一番深刻だと思うのは、希死念慮です。「もう死んだほうがいい」という太郎を見て、放っておけるわけがない。でも、彼の希死念慮が著しく太郎と家族を困らせているか? そういう観点で見ると違います。まだ死にたいと「思う」だけ。実行にうつす危険がある段階ではなく、目下の最大の問題ではありません。

妄想・幻覚・幻聴のような症状も気になります。何もいないところに「何かいる」と言い張る。ふと街中で「学校の子のにおいがする」と立ち止まる。異常です。でも、困っているか? いや、今のところ、困ってはいません。なぜならそれによって太郎が錯乱したりしないし、見えているものが彼に危害を加えているわけでもないので。

じゃあ、なんだ?

つまり、最も「病的だ」ということではなく、最も「治したい」ものを選んで、ということなんです。そういう優先順位で考えると、何を治したいんだ? 何を治してあげなくてはいけないんだ?

薬で全部は治せない

しばらく考えて、やはり一番の困りごとは癇癪である、と結論を出しました。癇癪自体と、癇癪を引き起こす、特定のものへの強い執着。それが、彼の生活を支配し、家族の生活を振り回しています。先ずはそれがなくなれば、太郎も楽になるし、家族も楽になるし、太郎を支えやすくなる。

ヒロシによると、先生はしばらく悩んだそうです。「トゥレットの治療が先かなあ…」とつぶやいていたとのこと。

医者とて万能ではなく、限られた種類の薬という武器をもって、不具合を治していかなくてはいけないんですよね。噴出している問題がどこでどうつながっているのか。まずは表面的に噴出している部分を何とかするのか、問題の根っこを探るべきなのか。

そうして、先生も悩んだ末、2種類の薬が処方され、服薬を始めました。そして次回までに書いておいてと、自閉スペクトラム症の問診用紙を渡されました。

初診後の話は、次回続けて書いていきます。

トモ子

トモ子お読みいただきありがとうございました。ブログランキングに参加中です。クリックして頂けると次の記事へ励みになります。よければぽちっと…喜びます。