小3の2月からサピックスに通い始めて7ヶ月。特に精神面の不調が出てきた6月以降、続けるかどうかの話し合いを続けてきました。辞めたら?と言う親に対し、「絶対やめない」と言い続けた長男。夏期講習参加率が1割以下だったこともあり、8月下旬にはいったんサピックスは辞めることで合意。どこが向いていなかったのかを振り返ります。10の理由と書きましたが加筆しているうちに16個に増えてしまいました。

いったん退会の意向を塾に伝えましたが、本人が最後にもうひと踏ん張りする意向を示したので、退会は取り消し、9月は再度続行となりました。ただ、我が家に合っていないことには変わりがないので少しリライトの上、記事自体は残します。(方針ブレブレです やれやれ)

子のメンタル・特性の問題

長男太郎の特性について

複合的なチックが出るトゥレット症候群に加え、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)を併発していると言われています。そのため、①先々を見通して計画を立てられない ②やるべきことの分量を脳内で把握できない(視覚化が必要) ③過度な完ぺき主義から問題を間違えることに耐えられない という特性を持っています。

また、この夏はサピックス通塾開始以来の無理がたたって精神不調になり、精神科通院をしていました。

サピックス偏差値は55程度。αには届かないくらいの位置でした。

知らない子ばかりのクラスに行くのがプレッシャーだった

中規模校ですがそれでも10以上のクラスがあり、クラス替えのたびに知っている子が半分もいないクラスでの再スタートとなった長男。サピックスは休み時間・弁当タイムがないためクラス内で友達ができにくいようでした。小学校の友達も一人もいない校舎だったので、アウェー感がずっと消えなかったようです。

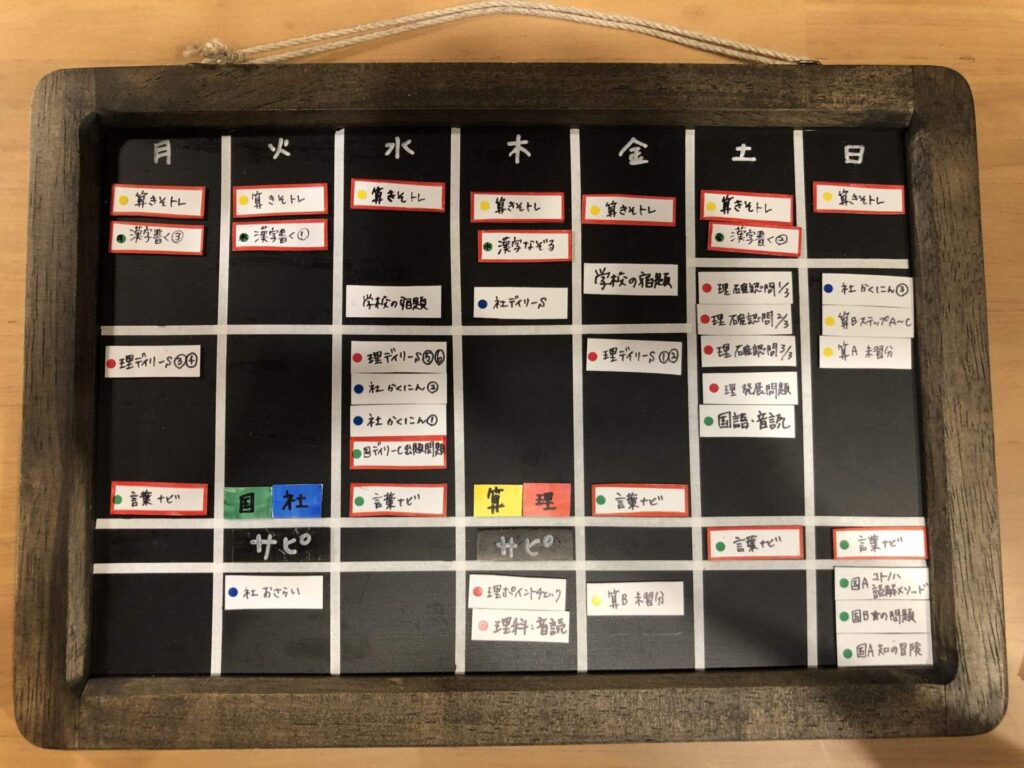

複数のタスク管理ができない

サピックスでは授業前に毎回小テストがあります。週に二回通塾していたので、一回テストがあっても、その二日後にテストがある、という形。長男は特性的に複数のタスク管理ができないので、いつも気がついたら目の前にテストがある状態。「次の授業も、次の次の授業もあるから、今のうちにこれとこれをやっておこう」という風に先まで見通して学べる能力が必要だったのだと感じています。

塾に行くための気分の切り替えが大変

発達凸凹の長男は学校に行くだけで疲れ果てていて、家に帰ってくるとしばらく休む時間が必要でした。好きな動画を見たり、本を読んだり。でもサピックスに行くには帰宅後20分程度で出なければならず、その短い時間で軽食を食べて準備しなければなりません。

サピックスがある日は私と「早くご飯食べて」「準備して」「もう、なんで学校から帰るのこんなに遅いの」と毎回バトル。かつ私がその時間帯にちょうどリモート会議があっていつも殺気立っていたこともあり、塾に行くだけのことで母子ともにボロボロに疲れ果てていました。このバトルがトラウマになったのかも。

ただひたすらに問題を解ける脳筋を持っていない

長男は自閉スペクトラム症の傾向があると言われていて、完ぺき主義、負けず嫌いです。問題を解いて間違えようものなら癇癪を起して30分は勉強に戻ってこれません。そんな性格だと、貴重な家庭学習時間の大半を癇癪に費やしてしまい、実のある勉強がほぼできません。

間違えたらなぜ間違えたのかを考えてただひたすらに解き続けられる素直さと、そういった脳筋を持っているタイプの子に、サピックスのような高負荷系の塾は向くのだと思います。

サピ生であるというステータスにこだわりはじめた

誰に言われるのかは分かりませんが、サピックスに通っているというと「すごいね」と言われるのだそうです。小学校のクラスの中でも特別な存在になるのか? 長男はサピ集団の中にいることにこだわりとプライドを持っていました。

でも実際には授業にいけないこともままあり、「サピ生なのに、実際には授業に行けない」という葛藤を抱えることにもなっていました。そんな葛藤はただのノイズなので、じゃあサピックスなんてやめて、ただの小学4年生になって、シンプルに受験に必要な勉強をしようよ、と親としては考えてます。

親側の要因

教材の消化不良感に常にイライラしていた

サピックスの教材はとてもではありませんが全部は終わりません。前回の分も終わっていないのに、すぐにまた次回の分が来て…と積み重なっていきます。それを気にしないでいられるメンタルだったら良かったのですが、「余すところなくやらせよう!」と親の側が気合を入れてしまって、付いてこられない子供にイライラしていました。結果、家庭の空気が常にピリピリに。

ああ良くないです

ほんとに良くない

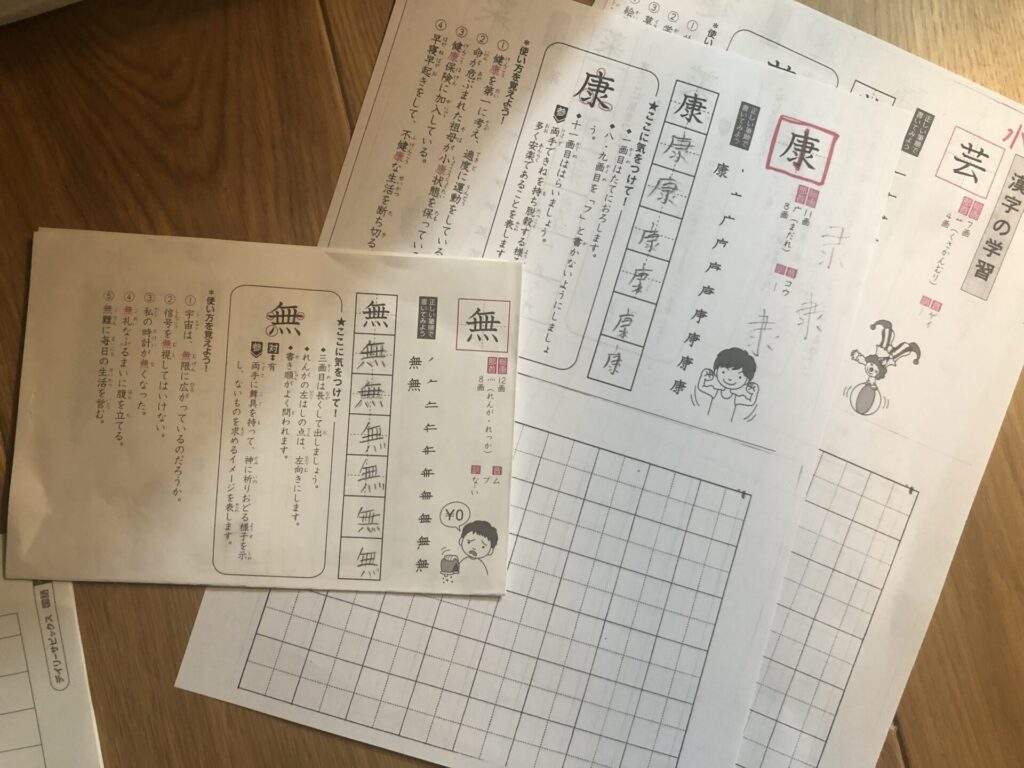

プリント管理をきっちりやろうとしすぎて夫婦喧嘩に

プリント管理もきっちりやりました。発達凸凹の長男でも把握しやすいように、ばらして綴じなおして、どのプリントをやるべきか一目で分かるように工夫したり。結局プリント管理は私が一手に担うことになり、眠い目をこすりながらスキャン→印刷する日々に嫌気がさし夫婦げんかも増えました。

作ってるうちに「市販のワークを使えばいいのでは」

とバカバカしく思えてしまう時も

行き渋りが始まった時、無理に行かせたた

上でも書きましたが、おそらく子どもが学校で疲れをためていた時、「とにかく家を出てよ」と無理に行かせたことが何回も。行けば行ったで「楽しかった」と帰ってくるので、「とにかく授業出れば大丈夫」という思いで送り出していましたが、いくらサピックスでは楽しくても、家を出る瞬間が辛い時間になってしまったことで、最終的には拒否反応を示すようになったのかなと思っています。

授業・校舎の問題

授業前テスト開始時間に間に合わない

そもそもですが、サピックスは授業前にテストがあり、登塾時間が4時半となっています。受けても受けなくてもよい試験ではありますが、「行けるなら受けてよね」と思うのもまた親心。この授業前テストに合わせようとするのが大変でした。

先生からの個別フォローがほぼなかった

担任の先生と話す機会がほぼなく、個別のアドバイスがなかなか得られませんでした。退会する旨伝える電話をしたときに「電話しようと思っていました」と言われて苦笑したくらい。夏期講習中は14日のうち最初の2日しかそもそも出ていなかったので、電話をするタイミングはいくらでもあったと思うのですが、少なくとも小6以前では、サピックスのフォローは手厚いとは言えません。

小規模塾で、塾長や担任とも沢山話せる環境の方が、子どもが脱落しそうになった時にはあれこれ手立てを考えられるのだろうなと思います。

小学校の友達が通っている校舎は募集停止になっていた

サピックスの人気が沸騰しているが故の弊害ですが、家から一番近くて入りたかった校舎が募集停止になっていたのが痛手でした。仲の良い友達が皆そちらに通っていて、とにかく友達がいないのが辛いと。校舎を変えられるのならきっと通えるのに、と本人はずっと言っていました。

教材の問題

問題量が多すぎて週内に解ききれない

サピックスの問題量は多いです。算数であれば授業で習った単元の演習に加えて計算問題も。理科は毎日解く1問1答形式のプリントに加えて、もう少し考えさせる発展問題もついています。1日3コマなので3教科分の教材の山がバサバサと帰ってきます。

我が家の場合は問題を解こうとすると少しの躓きで癇癪を起しがちだったということもあり、とても全部を終わらせることはできませんでした。やってもやっても終わらないのが、親子ともどもストレスに。

これと同じカリキュラムはママパパ塾では再現できない

一冊を進めていく形ではないので達成感がない

そしてこのプリント教材ですが、毎回の授業で配布されるので、積もっていく実感はあれど、進んでいく実感がありません。冊子教材を進めていると感じる「一カ月前よりこんなに進んだ」という感覚って、それ自体は学びの定着を保証はしませんが、モチベーションを保つ上では結構大事だったんだなと思います。

プリントが多すぎて管理できない

私も日能研育ちの中受経験者ですが、サピのプリント教材はカルチャーショックでした。どこに何があって、どれをどう勉強すればよいのか把握しきれず。日能研は綺麗に製本されていて一覧性もあってとても勉強しやすかったので、サピックスの教材は噂には聞いてはいたけど実際に見てびっくり。

親も管理しきれていないのに

子が分かるわけもなく

片っ端から解いて、解き終わったらどんどん「完了BOX」に入れていけるような処理能力の高いお子さんには向いているのだと思います。気分にむらがあり、溜めがちな我が家ではプリントが管理しきれませんでした

サピックスメソッドへの違和感

1を聞いて10を知る伸ばし方ではなく、10を教え込むやりかた

ママパパ塾で進めていくために市販教材を買いそろえてサピックスの教材と比べると、サピックスの問題は細かいです。この細かさ必要か?と思うくらい。

市販教材などでも伸びる子は伸びますが、それはもともと1を聞いて10を知るタイプの子なのではと。解いたことがないタイプの問題を見ても、それまで学んだ知識をつなぎ合わせて解答を導き出せる子なのだと思います。

対して、サピックスは、1を聞いて10を知る子に対しても、5を聞いて10を知るタイプの子にも、10の問題演習をきっちりやらせて、確実に得点させるタイプの塾だと感じます。それだけの演習量を、スパイラル方式の中で確保していくところにサピックスの真髄があるのでしょう。

もはや受験工学

私が中学受験をしたとき、4年の時には塾にも通わず毎朝1時間のドリル学習しかしていなかったので、「へえ、今の子はここまでやらなきゃいけないのか」と思うと同時に、「ここまでやらなきゃ最難関に届かない子なんだったら、無理に引き伸ばさなくてもいいのでは」とも思いました。

サピのカリキュラムは確かに受験工学としてよく練られていますが、肝心の受験生本人が、「今、何を学んでいるのか」を把握しやすいとは言えません。たとえばサピックスでは授業で扱う内容は「植物」でも、先週の小テストは別の分野で、さらに家庭学習用の教材ではそれより前の分野が再確認で出題されます。記憶の定着に最適なタイミングで教材が差し出されるのがいいと言えばいいのですが、小4には「今、どういうペースで何を学んでいるのか」は分かりません。また、深掘りするような余裕もありません。

確かに、このレールに素直に乗り続け、降ってくるものをこなし続ければ、その分の果実が得られるのでしょう。でも、頭を使うのが好きなある程度の素地のある子であれば、もう少し放牧していても、伸びるのかなと。

カリキュラムに追い立てられる学習より、自ら課題を設定し、場合によっては書店へ教材を探しに行くような「自走式」勉強で中学受験を迎え、中学高校でさらに伸びる方が、社会人以降の逞しさにつながるのでは?と思ったのでした。

…と、親としてはママパパ塾の開校宣言のつもりで熱く記事にしてみたのですが、太郎さんは「やっぱりサピックス行く♪」とコロッと意見を変え、今日は元気にサピックスに向かっていきました。本人が「やらせてください」と言うなら応援するのみです。合ってないんじゃないかとは思いますが…

トモ子

トモ子お読みいただきありがとうございました。ブログランキングに参加中です。バナーをクリックしていただくとポイントが入り、大変励みになります。また、他の方の中受ブログも読めますので参考になります。