12月15日

7:30

「僕はこれまでテストで上位何%に入る、というのがモチベーションだったんだよ。もうテストがないからモチベーション湧かない」と長男がぼやいている。

何を言っているんだろう。これからが本番だ。本番合格を目標にしたらいいじゃないか。いつまでその「練習試合」の感覚でいるつもりなのか。

「本番合格をモチベーションにしてみたら?」と提案してみるが、「嫌」と即答される。

「だって本番は落ちるかもしれないじゃん。」

そりゃ、本番だからね。でも、そんな長男のために、私には既に温めていた作戦がある。

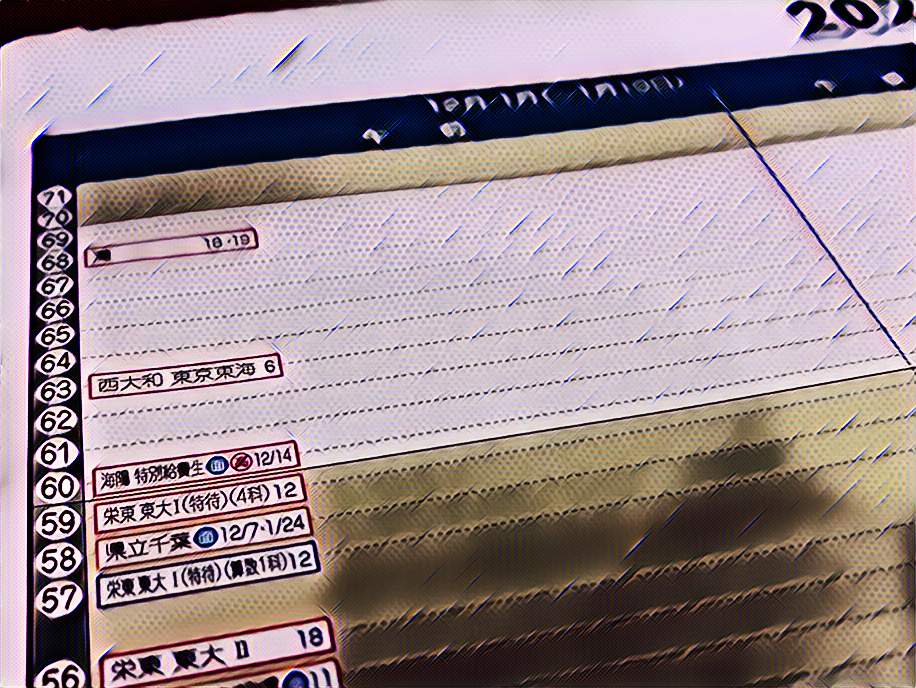

「栄東だったら順位や得点の開示があるよ。太郎のレベルなら合格は堅いし、その中で上位何%を目指すかを目標にしてみたら?」

順位、と言う言葉に反応する長男に、早速、栄東の入試についての検索を見せる。それぞれの科目の平均点、個人の得点、全体での順位が明確に示される結果開示に、身を乗り出し画面を覗き込んだ。

「受験者は6000人くらいいるみたいだから、これまでのサピックスのテストの順位くらい目指せば?」

最終盤のサピックスでの順位の平均は300位程度。栄東入試であれば、東大クラスの合格には十分な位置だ。しかし、長男はさらに強気だった。

「僕、栄東の入試はめちゃくちゃ得意だから、もっと上目指せるよ。二桁いけるんじゃない? 国語は選択肢だし、理科と社会も結構高得点いけると思う。あとは算数頑張れば。」

確かに、栄東の国語は選択肢問題が多く、長男の得意分野だ。理科と社会も最近は安定してきた。ただ、算数はどうだったかな……まあ、いいか。ポジティブなのは良いことだ。

「その勢いだよ。まずは栄東の順位、目標にしてみたら?」と、話を締めようとした矢先、長男が偏差値一覧表を持ってきた。

「じゃあ、僕、他の学校も受けようかな。」

突然、やる気の暴走が始まった。

「灘は受けないよ」と、一応釘を刺しておく。以前、灘で80%判定が出た時、長男は「本気で」悩んでいた。とはいえ、泊まりがけで2日がかり、しかも得意の社会がない。落ちたら案外落ち込むだろうし、そもそも何も対策せずに丸腰で受ける学校ではない。

「灘はいいよ。僕も受けるつもりない。社会がないから不利だし。でも他に受けられるところないかなと思って。」1月の入試欄をじっと見つめる長男。

「ニシダイワってどうかな? ここ受けようよ。」

ニシダイワ? どこそこ?

13:00

太郎

太郎凸凹中受、ついに終わった!

白目太郎の中受のこれまで

小4でS入塾。S偏55からスタート。同年、発達特性と高IQが判明。ADHD薬の服薬で落ち着きのなさはおさまり、クラスはαに上昇。

小5秋に大失速、サピックス退塾。転塾、再度の退塾を経て小6の夏前からサピックスに復帰。復帰時のS偏差値は54。11月にS偏68を突破し、志望校を開成中学に変更、合格した。

月曜日はTOMASがある日だ。不登校だった当初、「早い時間でも構わない」と意向を伝え、14時20分からの授業を入れてもらっていた。しかし、登校再開したことで、学校の授業と時間が重なるようになってしまった。

その調整に気づくのが遅れ、今日はやむなく学校を早退することに。さらに、先週は登校再開による生活リズムの変化で家庭学習の時間が取れず、過去問を進められなかった。そのため、授業の前に少しでも自習時間を確保しようと、給食が終わり次第、学校を早退することにした。

13時ぴったりに校門を入り、ランドセルを背負って降りてきた長男を迎え、そのままTOMASに向かう。道中、長男、何か思い出したように言った。

「今日は塾の後、学校に戻れるの?」

早退しておいて、さらに戻る計画を立てるとは、なかなかのスケジュール感覚である。

「ん? 無理だよ。授業が終わるのは15時40分だし、もう下校時刻を過ぎてる。それに、今日は皮膚科にも行くし。あとでお父さんから連絡来るから一緒に行って。」

私の返事を聞いた長男は途端に不機嫌になり、足を止めたまま虚空を見つめ始めた。10秒、20秒。私も仕方なく立ち止まる。しばらくして、長男がぼそりと口を開いた。

「何か、気にいらない。」

突然の意思表示。こうして自分の「嫌だ」を言葉にするようになったのは最近のことだ。それまでは、モヤモヤをひたすら溜め込んで、後で小爆発を起こすタイプだった。それが少しずつ、自分の中のモヤモヤを表現できるようになってきたのだ。

「おー、嫌なのね。何が嫌? 皮膚科? お父さんが迎えに来るのが嫌? それとも塾?」

矢継ぎ早に質問を投げかけると、長男が手のひらをこちらに向けた。STOPの合図だ。

「ちょっと待って。何が嫌なのか考える。」

とりあえず歩き出そう、と促しつつ、再びTOMASへ向かう。しばらくして長男が話し始めた。

「僕が嫌なのは、学校にちゃんと行けなかったことです。」

急に「ですます調」に切り替えられたのが妙に面白い。

「月曜日は、本当は委員会とかクラブ活動があるんですよ。それに出たかったです。」

なるほど。長男の中で、自分の行動が自分のコントロールを離れていることに違和感を覚えていたのか。

「僕は、早めに学校を出るなんて、知りませんでした。僕は、僕のことを、自分で決めたいです。」

確かに、突然の登校再開で学校と塾のスケジュールを調整する中、彼の意思まで反映しきれていなかった部分があった。せっかく自分の時間を取り戻そうとしているのに、母親に握られている「ブラックボックス」が残っていて、それがストレスになっているのかもしれない。「13時に出るよ」とは伝えたが、それが「TOMASにギリギリ間に合う時間」よりも早い理由までは説明していなかった。

「言いたいことは以上です。」

言い切った長男は、満足げな表情でTOMASの建物に入っていった。その姿を見送りながら、委員会やクラブ活動に本人がそこまで出たがっていると知れたことが収穫だった。あの筋金入りの不登校児が、まさかの学校ラブ勢になるとは、何かの間違いだろうか。

——これは入試にはどう影響するのか。

そんな考えが頭をよぎるのは、やはり中受母のサガか。登校再開により、勉強時間は短くはなる。それはデメリットだ。しかし、中学受験を「6年間、通う場所を探すための挑戦」だと捉えれば、悪い兆しではないはずだ。

22:00

「お母さん、お母さん、お母さん、お母さーーーーん!!!!」

長男は一体、1日に何回「お母さん」と呼ぶのだろうか。次男ももちろん私を呼ぶことはある。だが、その頻度もタイミングも適切で、違和感を覚えたことは一度もない。対して、長男の「お母さん」呼びの頻度は、はっきり言って異常値だ。統計を取れば、きっと折れ線グラフが急角度で跳ね上がるはずだ。

勉強を終えた長男が、また例の如く私を呼んできた。

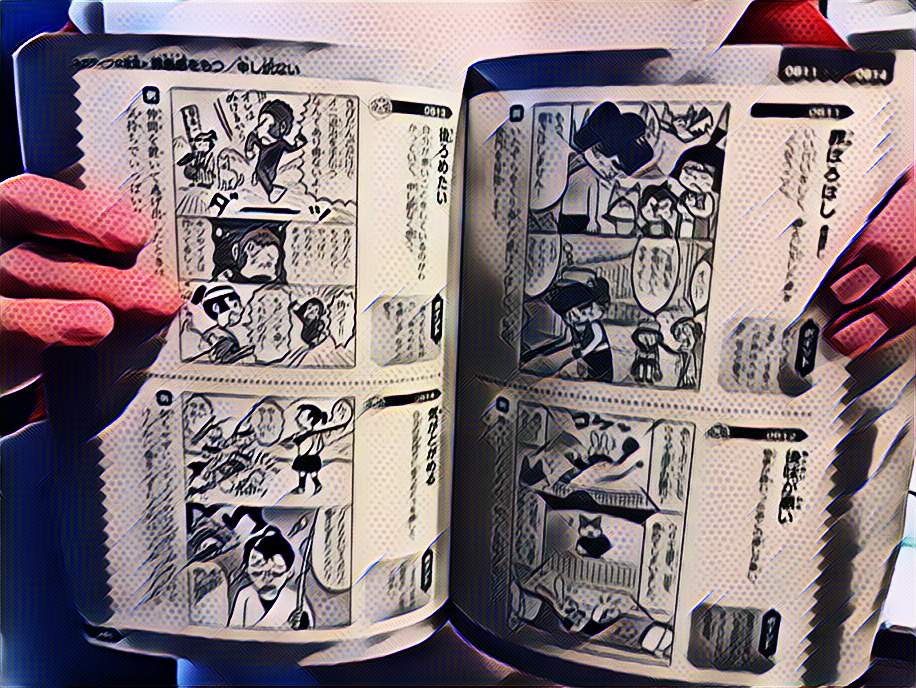

「お母さん、僕、先に本を読みたい。」

——勝手に読めば? と思うが、つい老婆心から口を挟む。

「いいと思うけど、先に歯ブラシして、ベッドで読めば?」

「嫌だ、僕は今読みたいんだ。」

「あ、そう。でも、それで眠くなって寝ちゃうと面倒だから、先に歯ブラシして。」

「なんでお母さんはそんなに文句言うの?」

文句じゃない。提案だ。こうやって指示を出すからいけないのだろう。とは思う。だが、ソファで眠りこける長男を寝室に運ぶのは、正直、結構な重労働なのだ。それを伝えると、長男が交渉を始める。

「嫌だ、10秒。」

「だめ。」

「1秒。」

「だめ。」

「1秒だよ?」

「……1秒ならいいよ。」

長男はアレクサに「1秒」のタイマーをセットし、満足げに本を開いた。そしてアレクサが鳴って騒いだあと、——結局その本を持ったままトイレに入っていった。意味がない。すべてが無意味なやりとり。彼との会話は一時が万事こんな調子だ。

中身のある話題はほとんどなく、大半が「脳内でふと思いついたことをそのまま垂れ流す系」。その間隙を縫うように、まるで呼吸の一部であるかのように「お母さん」と呼びかけてくる。今日は、自分があまりに「お母さん」を呼びすぎていることに改めて気がついたのか、長男がついにこう告白してきた。

「お母さん。僕、お母さんが好きすぎて、大人になってもこの家出られなさそう。反抗期も多分来ないよ。困ったね。」

それは、多分「好き」というより、もはや自分の一部だと思っているんじゃないか。だけど、大丈夫。反抗期はきっと来る。そしてそれは、これまでの愛着を無理やり引き剥がすような、相当激烈なものになるんだと思う。そんな私の予感が伝わったのか、長男が言った。

「反抗期が来たら、きっと、逆にものすごく激しいんだろうね。」

そう言いながら、少し顔をしかめてみせた。未来が少し、見えたのかもしれない。

教えてほしい。その反抗期の君は、どの学校に、通っていましたか。

今はだいぶ落ち着いたけど、相当山あり谷ありの3年間だったよね。

何度も塾にも行けなくなったし、発達外来で薬ももらって、やっと調子が整ったよね。調子も成績も整ってきたのは、6年の秋だった。