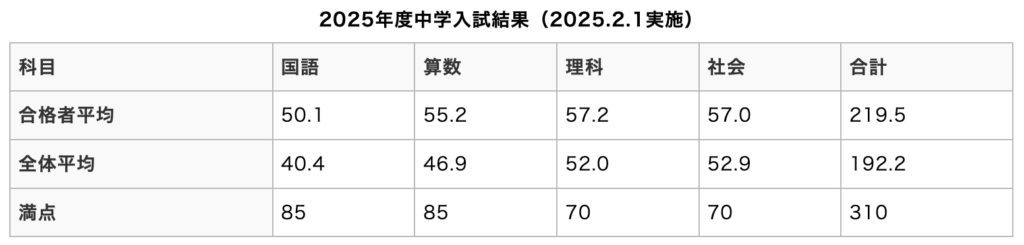

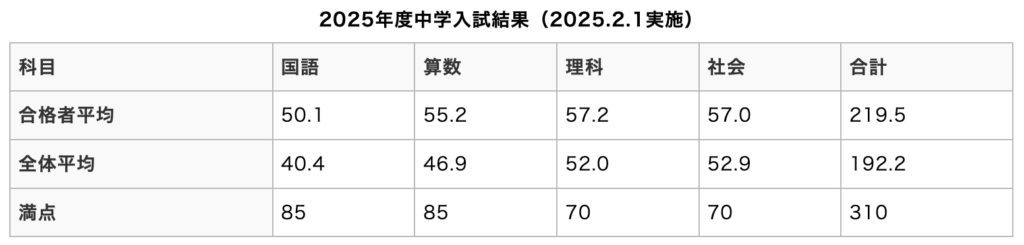

合格者平均は取れていたか?

太郎

太郎凸凹中受、ついに終わった!

白目太郎の中受のこれまで

小4でS入塾。S偏55からスタート。同年、発達特性と高IQが判明。ADHD薬の服薬で落ち着きのなさはおさまり、クラスはαに上昇。

小5秋に大失速、サピックス退塾。転塾、再度の退塾を経て小6の夏前からサピックスに復帰。復帰時のS偏差値は54。11月にS偏68を突破し、志望校を開成中学に変更、合格した。

開成の自己採点をやってみたので記録しておく。記憶が薄れると永遠にできなくなるので、記憶があるうちに。目的は、入学時点でのおおまかな立ち位置と、算数がどこまで伸びたかを知ることだ。

すると。

- 算数 合格者平均点+5点〜

- 国語 ?

- 理科 合格者平均点相当

- 社会 合格者平均点+5点〜

という結果だった。

算数は4ミスか5ミス。ミス数を確定できないのは、解答例と違う答えだったが、正解になった可能性もある問題があるから。仮にミスが5問で、すべて5点配点、部分点もなかった場合、得点は85点満点中60点。合格者平均点が55.2点だったので、少なくとも5点程度は上回っていた計算になる。算数は十分に戦えていたと言えそうだった。

社会は5ミス。配点は例年1点か2点だが、仮に全て2点だったとして60点。流石にそれはないだろう…と、62点程度と見積もる。理科は6ミス。こちらは1問2点だったとして68点で、ほぼ合格者平均と言えそう。

国語は分からないので、過去のSS特訓の出来具合から受験者平均と見積もる。

国語は40点、算数が60点、理科が58点、社会が62点。とすると、合計は220点。国語次第ではあるが、合格者平均点は取れていそうだった。

勝因は算数

自己採点を通じて、今回の勝因が算数だったことが見えてきた。

算数で合格者平均を上回るのは、長男にとって決して簡単なことではなかった。2回あった開成SOは得点が25〜30点で偏差値は41〜43。過去問で初めて合格者平均を超えたのは1月20日で、そのときの合格者平均点との差は、わずか「1点」だった。最後のSSでは85点中65点を取り希望を持たせてくれていたが、その勢いを維持し、「算数は最後まで伸びる」をしっかり証明してくれた。

さらに今回幸運だったのは、最も難しかった大問3が「速さ」に関する出題だったことだ。比の導入以降、何かと比の考え方で解きたがった長男にとって、「速さ」はまさにホームグラウンド。持ち前のワーキングメモリの高さを存分に活かし、比や逆比、距離と速さを素早く整理しながら解くことができた。もしこれが書き出しての整理が必要となる「条件整理」や数をこねくり回す「数の性質」だったなら、また違った結果になっていたかもしれない。

そもそも、私が長男の算数の伸び代に気づいたきっかけも、過去のSOで完答率2%以下だった「速さ」の大問を完答してきたことだった。速さの問題によって導かれ、速さの問題に救われた。そんな入試だったのだろう。

加えて、大問3の後半に早々と見切りをつけて、大問4に進めたのも幸いだった。大問4の前半の穴埋め問題はすべて正答。この部分を答案用紙に書き終えた時、すでに残り時間は1分を切っていたという。穴埋めは全6問。1つの空欄が2点だったとしても計12点、3点だったら計18点。もし大問3を見切る判断があと1分遅れていたら、大量失点していたかもしれない。

確かな実力が備わっていたことは間違いない。しかし、それを発揮しやすい出題内容、解ける問題を取捨選択をする冷静な判断力、それらすべてを揃えた上で、最高の状態をぶつかっていくことができた。そんな幸運と、その幸運をつかんだ長男の努力が、今回の合格の背景にあったのだと、改めて実感した。

諦めないこと

ここから得られる教訓は、ありきたりだが「諦めない」ことだと思う。

そもそも、5年秋に辞めたサピックスに中規模塾を経て復帰したのが6年の6月だったが、1ヶ月間はろくに通塾できず、まともに授業に出はじめたのは夏期講習からだった。テストも逃げ出すなど散々な状況で、かろうじて参加したテストのS偏は53〜54。最難関なんて完全に圏外だった。歴史も何もかもがボロボロ、泣いてヘソを曲げる長男を、慰めてなだめすかしてなんとか前を向く、そんな日が続いた。

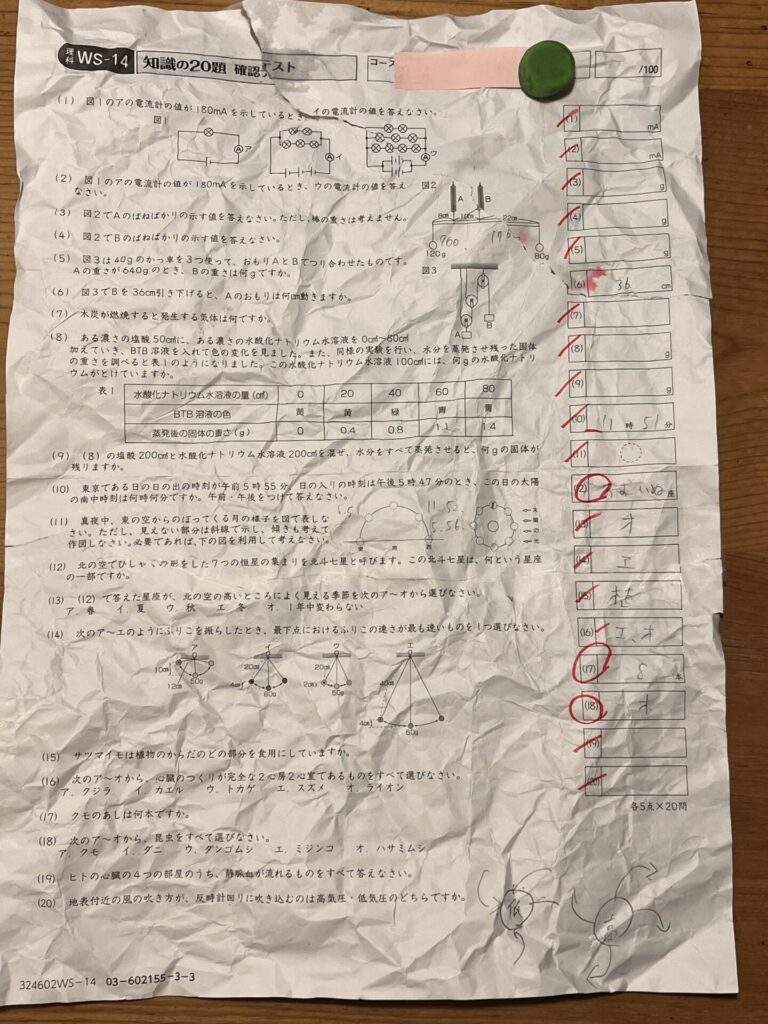

「こいつやべえなって、隣の子がびっくりしてた」(本人)。

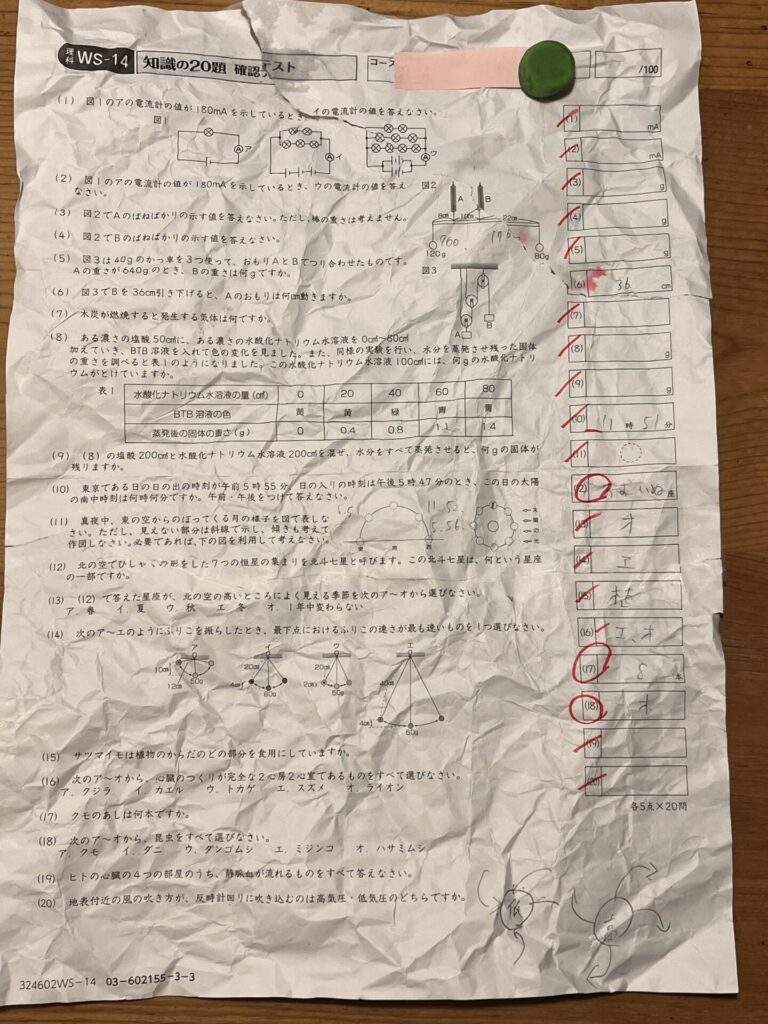

帰宅後に泣き出しぐしゃぐしゃに。滲んだ赤丸も見える。

ぐっと伸びたのが秋。志望校の変更は11月、実際にSSのクラスを開成コースに変えてもらったのは11月下旬だった。ただ、先生からは、他の生徒は9月開始のSSに加え、2月開始の土特でも対策を重ねており、11月からの合流では厳しい戦いになると伝えられた。示されたのは「30%」という数字だった。

先生の予言通り、12月から1月前半にかけても全く仕上がる気配がなく、SSでは下位の常連。算数の得点はたまに上がることもあったが安定せず、理社は詰め切れていない。1月になっても、合格を確信できる材料は何ひとつなかった。そもそも本人は志望校変更を取り消し、「開成は受けない」と断言していた。

「仕上がったかもしれない」と感じたのは、1月20日を過ぎた頃。ようやく目の色が変わったのもこの頃だった。しかし、それを裏付けるものは、たった1回の算数過去問と、たった1回のSS算数での得点。「まぐれだったのでは」と疑うには十分すぎるほどの材料の少なさだった。

そりゃ、親子ともに「なんで受かった?」ともなるわけだけど。でも、自己採点してみてようやく安心できた。少なくとも、ギリギリの合格でも「まぐれ」でもなく、むしろ十分に戦えていた。

最後の最後まで、「どうせ無理だ」と決めつけずにやり切った。あ、本人は1月20日までは白旗掲げてひっくり返っていたので、私だけ、かもしれないけど。一番の肝は、実は勉強そのものではなく、「どうせ無理」をいかに押し込めるか、そして、当日も気持ちの上で負けないか、だったのかもしれない。力は十分にあったのだから。